|

Los cuatro grandes pecados ya mencionados (el incesto, el robo, la mentira y la ociosidad) no son sino cuatro formas de romper la reciprocidad. A esto habría que agregarle el asesinato que es la ruptura más radical de la reciprocidad, la avaricia de aquel que se niega a redistribuir a los pobres al menos una parte de lo que posee, y la envidia (Ansión 1987: 185).

Las relaciones sexuales incestuosas rompen el esquema económico andino basado en el intercambio de productos y de fuerza de trabajo, ya que, de un lado, impiden la articulación entre las diversas familias lo cual rompe los lazos de articulación comunitaria (debilitamiento de la cohesión social) y, de otro, porque no contribuyen al crecimiento demográfico de la comunidad (debilitamiento de la fuerza social). Es por ello que los infractores de la reciprocidad adoptan figuras del caos (demoníacas o zoomorfas) porque, al infringir el orden de la sociedad, descienden al dominio de la naturaleza y la anticultura (Ansión 1987: 152). Lo mismo sucede en el caso de los asesinos como los degolladores o las mujeres que abortan a sus hijos ya que, en ambos casos, se está eliminando la fuerza real (la grasa que extrae el nákaq o el pishtaco constituye una representación de la energía de los runakuna) o potencial (las mujeres, al abortar, impiden la proliferación de la sociedad andina) fuerza laboral de la comunidad. Finalmente, la glotonería constituye otra forma de egoísmo ya que es expresión de quienes acumulan sus bienes alimenticios sin compartirlos con la comunidad: la gula implica un exceso que rompe con el equilibrio del sistema andino. Una vez más, los significados del pensamiento andino se expresan a través de significantes o formas occidentales reapropiados desde una matriz cultural andina, en este caso, se trata de las infracciones a las normas de ética comunitaria que se postula como alternativa a la crisis de la sociedad occidental.

De otro lado, en relación a la resemantización andina de la obra de Dante, podemos afirmar, siguiendo a Miguel Ángel Huamán (2006: 380), que la estructura dantesca se subvierte en Rosa Cuchillo. Recordemos que en el primer capítulo, vimos que Huamán concebía el mundo representado de la obra como un ámbito diferencial en el que confluyen y conviven diversos flujos espacio-temporales. De esta manera, en la novela no estamos ante tres espacios distintos y claramente delimitados, como sucede en las tres dimensiones (infierno, purgatorio y cielo) representadas en la Divina Comedia. Por un lado, esto se produce en función de la inscripción de ciertos códigos culturales de la cosmovisión andina, como las premoniciones (señales o sueños), el viaje de las almas que “recogen los pasos” de los runakuna que están próximos a morir (como el caso del Ayrabambino que hace bailar al condenado), entre otros. De otro lado, esta subversión y renovación del modelo dantesco es explotada por el narrador gracias a su destreza en el manejo de las técnicas de vanguardia como: el monólogo interior (por ejemplo, en las intervenciones de Mariano Ochante), la pluralidad de perspectivas narrativas para contar los eventos del conflicto armado interno (los testimonios de los diversos actores, vivos o muertos), la superposición de planos temporales en la narración, la experimentación con el lenguaje (el bilenguajeo, cfr. Quiroz 2005), la construcción de un lector que participe activamente en la construcción del sentido del texto, entre otras.

• IV. El yanantin y la estructura de la novela

Podemos afirmar que la disyunción literaria y el empleo de las técnicas de vanguardia enmarcan la reinscripción y transmisión de la cosmovisión andina en la novela. De esta forma, contribuyen no sólo a demostrar la pervivencia del imaginario andino en la sociedad contemporánea sino a plasmar el deseo de cambio radical respecto al modelo moderno en crisis proponiendo, en la textualidad de la novela, una alternativa integradora y dialógica que supere el fracaso de dicho sistema (Huamán 1994: 75).

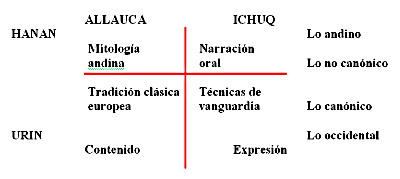

Los aspectos que hemos examinado, constituyen una nueva expresión de la vocación dialógica que anima la novela, de su condición de espacio discursivo en el que se produce la articulación de tradiciones discursivas de semiósferas distintas en el marco de una relación de complementariedad. Puesto que nuestro interés es relevar la dimensión actuante del pensamiento andino en la novela, planteamos que las relaciones de intertextualidad transcultural analizadas pueden graficarse de la siguiente manera:

Es evidente que la estructuración de la novela evoca al esquema del yanantin andino. En este sistema, encontramos dos subdivisiones saya (hanan-urin): una allauca (a la derecha), reservada para el plano de la expresión de la novela, y otra ichuq (a la izquierda) que comprende el plano del contenido del texto. Desde un enfoque sociohistórico, en el que occidente resulta vencedor (hanan) frente a lo andino (vencido, urin) desde el primigenio choque entre las huestes hispánicas y la multitud andina hace más de quinientos años, el yanantin resultaría tal como lo hemos esquematizado. Así, en el segmento hanan-allauca hemos ubicado a las técnicas de vanguardia y en el segmento urin-allauca, a las estrategias de narración oral empleadas en la novela (9). Por otra parte, la tradición clásica europea ocupa el espacio hanan-ichuq mientras que la tradición oral andina se ubica en la zona urin-ichuq. Observamos, entonces, que los modelos de expresión (las técnicas de vanguardia) y contenido occidentales (la Biblia, la Odisea, la Ilíada, la Divina Comedia), manifestaciones de lo canónico y de la institucionalidad literaria, se sitúan en el nivel hanan o dominante; mientras que sus pares andinos (la narración oral y los mitos andinos), se sitúan en el nivel bajo o urin. Sin embargo, siguiendo la lógica de la novela, al igual que en el caso del anunciado pachacuti al final de la historia (plano del contenido), también se produce un pachacuti discursivo (plano de la expresión) que reorganiza el yanantin textual, por medio de la alternancia de contrarios: los elementos urin (andinos), inestables y no canónicos, subvierten a los pares hanan (occidentales): lo que antes estaba arriba ahora está abajo (10). De esta manera, la semiosis novelesca constituye una encarnación del pachacuti y de la utopía andina: la macroestructura del texto dialoga claramente con el sentido de la novela. Podemos concluir que Rosa Cuchillo ha sido estructurada sobre la base del siguiente esquema:

De esta manera, encontramos que la novela, concebida a partir de estructuras de pensamiento andinas, ofrece un espacio discursivo en el que se plasma una coexistencia entre lo occidental y lo andino (Huamán 2006: 383) lo que expresa el deseo de un cambio dialógico, signado por la complementariedad, tipo tinkuy, antes que por el antagonismo y la confrontación. En conclusión, el pachacuti discursivo de Rosa Cuchillo se configura como una estrategia textual que constituye una contundente crítica al caos (encarnado en el conflicto armado interno) provocado por el fracaso del Estado moderno en el Perú, incapaz de articular a nuestra nación.

• V. El mediador cultural

Las estrategias discursivas y la configuración del mundo representado en Rosa Cuchillo remiten claramente a la visión del mundo o conocimiento que el emisor transmite al receptor del texto. En otras palabras, a partir de los rasgos textuales de la novela podemos reconstruir el perfil de la entidad que ha estructurado la obra y que ha inventado al agente enunciador de su discurso. A esta entidad la denominamos autor implicado (11). Consideramos que es necesario subrayar el rol del autor implicado en la novela, puesto que lo concebimos como un mediador cultural que lucha por construir lazos que atraviesen esa brecha existente entre las semiósferas en contacto (occidental y andina en este caso) en busca de su integración (Pacheco 1992: 170).

Esta imagen del autor implicado viene a reforzar el carácter bicultural y alternativo de Rosa Cuchillo en relación a la tradición literaria peruana. Al respecto, Martin Lienhard anota que los textos de literatura escrita alternativa están signados por una “doble determinación” ya que, en ellos, el enunciador se escinde en dos instancias diferenciadas: a) como el “depositario de la memoria oral” y b) como el “dueño de la escritura” (Lienhard 1992: 114). Exploremos cómo se presentan estas dos instancias en la novela.

• 5.1. El autor implicado como depositario de la memoria oral

En cuanto a la primera instancia, el autor implicado plasma la voluntad autorial de expresar la voz de la memoria colectiva andina (nivel de verosimilitud cultural) . Podemos ejemplificar este rasgo, si observamos las escenas en las que se ficccionaliza la dinámica de la transmisión de la tradición oral andina (como en los diálogos entre Wayra y Rosa cuando aquel le va explicando la naturaleza de los seres del panteón andino) o la descripción de las costumbres andinas (como cuando Mariano Ochante explica el rito del pichkay (12)) que demuestran la competencia del autor implicado respecto al referente cultural representado. En este sentido, constatamos que el autor implicado utiliza la escritura literaria como un medio de conservación de la memoria etnocultural andina, como recurso mnemotécnico dentro de un sistema “que continúa siendo predominantemente oral” (Lienhard 1992: 113). De esta forma, se manifiesta su deseo de otorgar a la sociedad andina (inicialmente carente de la tecnología de la escritura alfabética) una escritura que pueda (re)inscribir su tradición cultural en los tiempos modernos (Lienhard 1992: 134). En este nivel, podemos plantear que este “sujeto compilador” ha llenado el Archivo (13) con los mitos y códigos etnoculturales de la tradición andina en busca de una imagen fundadora de una nueva nación basada en el modelo de mundo andino regido por el principio de la dualidad y la complementariedad.

• 5.2. El autor implicado como dueño de la escritura

Por otra parte, la segunda instancia “corresponde al autor oficial del texto en su conjunto, que controla la producción del sentido” (Lienhard 1992: 114). En esta perspectiva, planteamos que el papel del autor implicado en la estructuración del texto evoca el rol del chaupi, el elemento central del yanantin. De esta forma, podemos asumir que el autor implicado ocupa la posición del Inca en el yanantin textual de Rosa Cuchillo: es el agente ordenador o estructurador de la novela y el garante de la coherencia del texto construida sobre la base de categorías cognitivas andinas (tinkuy, pachacuti, la dualidad, etc.). De otro lado, la inscripción de la utopía en la palabra literaria (la utopía verbal, cfr. Quiroz 2005) revela un modo de pensamiento para el que la palabra oral aún tiene valor simbólico. Podemos sugerir, entonces, que la palabra de la novela está cargada de magia. Al reinsertar lo mágico en el texto, el autor implicado configura al narrador como un shamán o un laika, con lo cual retoma la posta de Guaman Poma y de Gamaliel Churata. Así, le devuelve a la palabra su “fuerza semiótica original” (Pacheco 1992: 82), su primigenio rol de mediadora entre el ser humano y el medio que lo rodea y, sobre todo, reinstala, en el proceso de nuestra literatura y en la época contemporánea, el “fuego transformador de la palabra” (Larrú 1994: 13), característico de las divinidades caminantes andinas, como Cuniraya Viracocha (Ávila 1966: 22-29). Podemos sostener estos planteamientos porque el despliegue de las estrategias que hemos examinado no solo indica el conocimiento de los principios estructurales del pensamiento andino por parte del autor implicado, sino también, y fundamentalmente, su identificación con el legado cultural del mundo andino.

• 5.3. El texto fronterizo y la crítica poscolonial desde nuestros pliegues culturales

La condición bicultural o alternativa de la novela, entonces, la erige como un texto límite o frontera (Huamán 1994: 21). Es fronterizo porque, al ubicarse en los límites de las tecnologías de la palabra (la oralidad y la escritura), es periférico tanto al interior del sistema letrado dominante cuanto dentro de las comunidades en las que predomina la comunicación oral. Así, este texto se inscribe en las fronteras de la cultura dominante y, a la vez, permanece abierto a la oralidad cultural (Lienhard 1992: 113). De esta manera, Rosa Cuchillo se ubica en el pliegue entre las semiósferas en contacto, en los límites de lo oral y lo escrito, del castellano y el quechua, de lo occidental y lo andino, para, a partir de allí, interpelarnos a repensar nuestro ámbito cultural, social y político.

En esta perspectiva fronteriza, y de acuerdo con el espíritu dialógico de la novela, podemos indicar los puentes que se establecen entre el pensamiento del autor implicado y los aportes de la teoría poscolonial. Siguiendo los postulados de Homi Bhabha, podemos proponer que el autor implicado habita en un pliegue cultural, entre-medio (in between) de nuestras fronteras culturales, se ubica en un tiempo/espacio de enunciación utópico, en un “más allá” o en un tercer espacio. Bhabha plantea que “habitar en el más allá implica ser parte de un tiempo revisionista, un regreso al presente para redescribir nuestra contemporaneidad cultural; reinscribir nuestra comunalidad (sic) humana e histórica; tocar el futuro por el lado de acá (…), el espacio intermedio (…) se vuelve un espacio de intervención en el aquí y ahora” (2002: 23). De esta manera, este tercer espacio se instaura como un lugar de enunciación desde el cual se pueden criticar las fisuras de la modernidad colonial, en este caso, desde una matriz de pensamiento andina y simultáneamente proponer alternativas que en un futuro nos permitan superar dicho modelo sociocultural. De otro lado, Bhabha añade que este tercer espacio de la enunciación, construido fundamentalmente en espacios poscoloniales (como en el caso del Perú), abre la posibilidad para la articulación de la diferencia cultural y la “asimilación de los contrarios” (la similitud con la noción andina tinkuy es evidente) mediante la creación de una inestabilidad que presagia importantes cambios culturales (2002: 59). Esta afirmación dialoga claramente con los hallazgos de nuestras anteriores investigaciones respecto a la subversión del lenguaje y al pachacuti discursivo patente en la novela que hemos analizado en este estudio. Así, entendemos que la semiosis de Rosa Cuchillo constituye dicho ámbito de desestabilización que prepara el camino para la unión de contrarios.

• VI. La razón dialógica y la utopía

Podemos concluir que el mediador cultural se configura como un intelectual solidario que mantiene una actitud ética, responsable, hacia la cultura representada. Así, en Rosa Cuchillo no encontramos una utilización o manipulación de los códigos del mundo andino para obtener fines de tipo individualista ya que esto implicaría caer en el egoísmo, actitud que rompe el principio de reciprocidad que guía la ética comunitaria andina base del pensamiento del autor implicado. Esta vocación ética le permite deconstruir la tradicional oposición entre la representación mimética (hablar del runa) y la representación política (hablar por el runa) planteando una tercera opción: hablar con el runa, dialogar con el otro andino en un acto comunicativo signado por el tinkuy que trascienda las jerarquías propias del sistema moderno-colonial (Quiroz 2005). La búsqueda de este diálogo remite al horizonte de la utopía en el texto. Este es el modelo de mundo alternativo que puede sustituir al injusto sistema imperante.

Los rasgos textuales que hemos examinado obligan al lector a expandir sus modos de comprensión del mundo, a “abrirse a lo otro, a la diferencia de lo evocado por el texto, de prepararse a no imponer una explicación sobre la realidad ficcional que provenga exclusivamente de su propia formación racionalista y occidentalizada” (Pacheco 1992: 92). En este contexto, podemos comprender que la voluntad creativa del autor implicado, que subvierte el lenguaje y el género novelístico en el proceso de integración cultural, interpela nuestro propio lugar de enunciación, las contradicciones y fisuras de nuestra visión occidental de la realidad. En conclusión, nos interpela a abandonar nuestro paradigma monológico: en vez de “darle la palabra al otro” (escenario en el que el sujeto letrado occidental mantiene su autoridad sobre el sujeto diferente), necesitamos aprender a escucharlo, a respetar su diferencia cultural y asumir un rol activo en la construcción de la unión intercultural de nuestro país. __________________________

(9) Nos referimos, principalmente, a la utilización de la repetición como estrategia discursiva que expresa un efecto de oralidad cultural andina en Rosa Cuchillo. Por ejemplo, la reiteración a nivel fonético (repeticiones de sonidos onomatopéyicos, cfr Quiroz 2005), sintáctico (repetición de fórmulas) y semántico (la reiteración de patrones míticos, lugares comunes y el apoyo de oposiciones binarias para estructurar el texto) (Pacheco 1992: 40).

(10) Como señala Manuel Larrú, la oralidad se inscribe en la escritura y en nuestra tradición literaria (el canon) para subvertirla y cuestionarla: “luego de siglos de resistencia, [la oralidad] intenta tomarse su revancha en el terreno de la propia institucionalidad de la escritura: la literatura” (1995: 315).

(11) En primer lugar, asumimos que el autor implicado es un alter ego ficcional inventado por el autor real (en este caso Óscar Colchado) de la novela. En segundo lugar, entendemos que el autor implicado es el responsable de la creación del narrador de la novela. Finalmente, consideramos que el narrador constituye la entidad encargada de la enunciación discursiva en la diégesis o narración (cfr. Reis y Lopes 1995: 156).

(12) “La poca gente que queda en el pueblo dice que ha ido a la quebrada a lavar las ropas de la difunta y han preparado toda clase de comidas para ofrecérsela a la almita… Hoy por la noche será la velación de su ropa…” (Colchado 1997: 88).

(13) Si bien el Archivo “no puede erigirse como mito nacional o cultural (…), su construcción sigue revelando un anhelo por la creación de un grandioso metarrelato político-cultural” (González Echevarría 2000: 240).

|

_________________________________________________ |

|

Víctor Quiroz:

(Lima, 1981) Ha publicado diversos estudios sobre la narrativa del conflicto armado interno (1980-2000) en las revistas Ajos y Zafiros y El Hablador. Recientemente ha sido ponente en el V Congreso Internacional de Literatura Hispánica, organizado por Lock Haven University of Pennsylvania (Lima, marzo de 2006). |

|

_________________________________________________ |

Para citar este documento: http://www.elhablador.com/est12_quiroz1.htm |

|